Таламическая концепция Кэннона - БардаСтраница 1

В 1928 году Ульям Кэннон и П. Бард сформировали свою таламическую концепцию эмоций, где центральной составляющей в запуске эмоциональных состояний являлся таламус. По их мнению, таламус выполняет роль "диспетчера", который при возникновении эмоциональных ситуации одновременно посылает информацию вегетативной нервной системе и коре больших полушарий мозга.

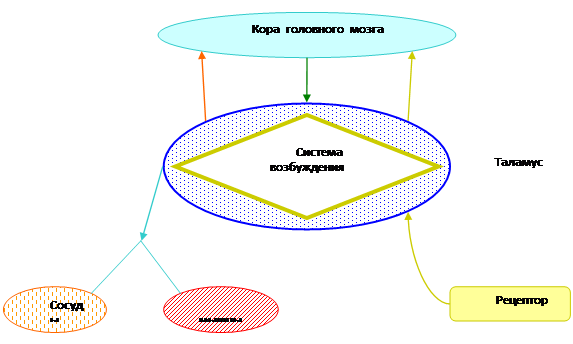

Однако представление о возникновении эмоций Кэннона значительно отличались от концепции Джемса - Ланге. В результате Ульям Кэннон провел сравнение двух физиологических механизмов порождения эмоций и предложил альтернативную теорию происхождения эмоций, схематически представленную на этом рисунке.

Внешний стимул раздражает один или несколько рецепторов. Афферентные импульсы достигают коры (путь стрелки) и объект воспринимается. Эфферентные импульсы сразу же активируют мышцы и внутренние органы (путь стрелки). Активность этих органов раздражает рецепторы, вызывая афферентные импульсы, достигающие коры по кортикоталамическому пути (обозначено стрелкой), который имеет тормозную функцию и (путь стрелки). Восприятие этих изменений в мышцах и внутренних органах, следующее за восприятием внешнего стимула-объекта, превращает простое восприятие в эмоцию, связанную с объектом, ибо, по Джемсу, "ощущение телесных изменений, по мере того как они происходят, и есть эмоция".

Как мы видим на том же рисунке, Кэннон, в свою очередь, вводит в эту схему структуры таламуса, которые опосредуют и тем самым берут на себя функцию порождения эмоциональных явлений и управления ими. Обосновывая роль коркового субстрата эмоций, Кэннон создает физиологическую основу и для когнитивных интерпретаций эмоций.

Кэннон приводит следующие возражения против концепции Джемса - Ланге:

полное отделение внутренних органов от центральной нервной системы не изменяет эмоционального поведения (здесь он ссылается как на эксперименты Шеррингтона по перерезанию блуждающего нерва собаки на уровне спинного мозга, так и на собственные эксперименты по удалению узлов симпатического отдела вегетативной нервной системы у кошки);

одни и те же висцеральные изменения происходят при очень разных эмоциональных и неэмоциональных состояниях (на основе своих исследований он показывает сходство этих изменений в сильном возбуждении при воздействии очень разных стимулов);

структуры внутренних органов относительно малочувствительны (этот вывод он делает на основе анализа распределения в теле нервных клеток);

висцеральные изменения происходят слишком медленно, чтобы быть источником эмоциональных переживаний (основанием здесь является сравнение латентного периода эмоциональных реакций индивидов на зрительные стимулы и латентного периода реакции периферических органов - так Павлов обнаружил шестиминутный латентный период при стимуляции блуждающего нерва);

искусственное возбуждение висцеральных изменений, типичных для сильных эмоций, не вызывает их (инъекция адреналина не вызывала у студентов эмоций, хотя у тех из них, кто участвовал в соревнованиях, возникало специфическое ощущение "на взводе").

На основании всех этих положений Кэннон (а вслед за ним и Бард) делает вывод о том, что эмоции зависят от центрального процесса, в обеспечении которого определяющее положение занимает структура зрительного бугра (таламус). Так, Барду удалось локализовать механизм мнимой ярости у декортицированных кошек в нижней части гипоталамуса, а затем и реакцию страха и полового возбуждения. При этом Бард замечает, что возникновение поведенческой ярости при разрушенном неокортексе становится возможным в силу того, что гипоталамус освобождается от коркового контроля.

Потребность как источник активности личности

Потребность понимается как необходимость, нужда, но не всякую нужду можно назвать потребностью. Для того, чтобы необходимость отражала потребность, она должна стать для субъекта актуальной в данный момент, чтобы человек хотел того, что ему необходимо. Т.е. потребность как нужда организма отражает его объективное состояние и связана с ос ...

Возрастные половые особенности детей и подростков 8-18 лет

В юношеском возрасте каждому неизбежно приходится осознать свои сексуальные устремления и сформировать свое отношение зародившейся сексуальной чувствительности – это важный компонент юношеского самосознания. Отношения молодых людей к своим сексуальным устремлениям может быть различным:

1. Преувеличение физических аспектов сексуальности ...

Проблема обучения детей с 6 лет

Все психологи, работающие с шестилетними детьми, приходят к одному и тому же выводу: шестилетний первоклассник по уровню своего психического развития остается дошкольником. Он сохраняет особенности мышления, присущие дошкольному возрасту, у него преобладает непроизвольная память, специфика внимания такова, что ребенок способен продуктив ...